社会人大学院の経験談を紹介する「先輩インタビュー」

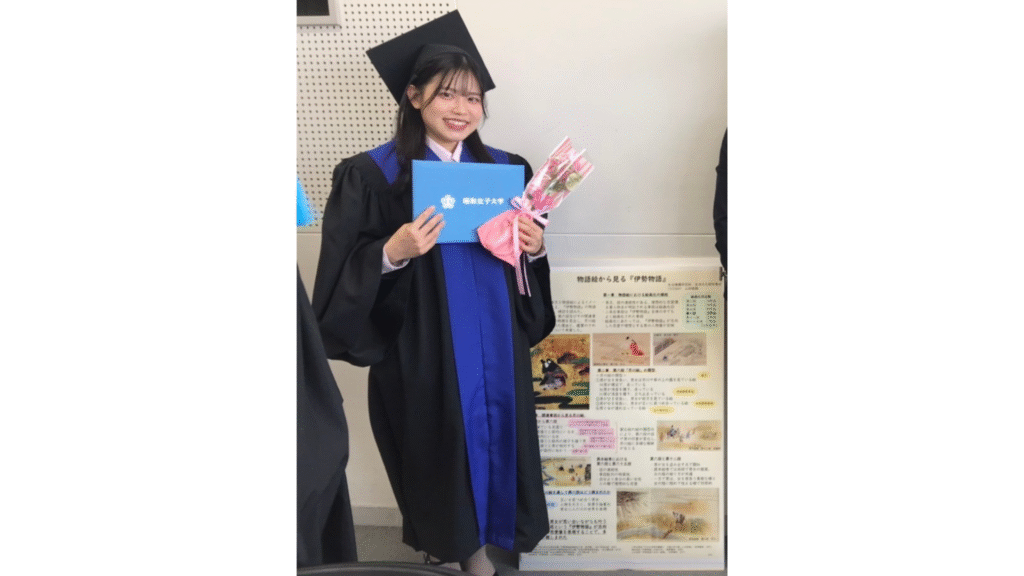

今回は、昭和女子大学大学院 生活機構研究科 生活文化研究専攻を修了された山田 瑞穂さんです。

中央大学文学部国文学専攻卒業後、東京都の自治体職員として勤務。行政文書の作成・保存・活用を業務として扱う中で記録管理への課題意識を深め、2023年4月、昭和女子大学大学院生活機構研究科生活文化研究専攻アーキビスト養成プログラムに進学。修士論文では『伊勢物語』を題材に、ストーリーだけでなくイラスト(物語絵)も過去から今に語り継がれてきたアートである点に着目した探究を行った。仕事と大学院、昇進試験の三軸を両立させながら、「学びを実務に活かす」姿勢を実践し続けている。

修了した大学院:昭和女子大学大学院 生活機構研究科 生活文化研究専攻

入学年月: 2023年4月(科目履修生として2022年4月〜在籍)

修了年月: 2024年3月

研究内容:物語絵から見る『伊勢物語』

『伊勢物語』本文と物語絵によるイメージの関連を踏まえ、『伊勢物語』の物語絵23作品の比較・検討を試みた。特に『伊勢物語』の中でも長年思いを募らせた女性との逃避行劇を描いた第6段「芥川」及びその関連章段から、芥川絵の特徴を見出し、芥川絵が多く絵画化された理由と、鑑賞のされ方、描かれ方について考察した。

行政の現場で幅広い業務を経験しながら、「公務における専門性」について模索してきた山田さん。昭和女子大学大学院でアーカイブズ学を学びながら、文書管理の現場に実務と学術の両面から向き合ってこられました。今回は、社会人としての歩みの中で芽生えた学び直しへの思いや、大学院進学がもたらした変化について、じっくりお話を伺いました。

——山田さん、今日はお時間ありがとうございます! まずはご経歴から伺ってもいいですか?

はい、もちろんです。高校は都立の高校に通っていて、その後中央大学の文学部人文社会学科国文学専攻に進みました。卒論は『伊勢物語』を中心に書いていました。

——おお、渋い…!

伊勢物語がほんとに好きで。特に「芥川」の世界観に惹かれて、これは一生好きでいるやつだなと思って(笑)それで卒論も書くことにしました。

——そしてそのまま社会人に?

はい。大学卒業後はすぐに公務員として働き始めました。最初の配属は農林関係の部署で、事務をやっていました。

●「このままじゃ、何も身につかない気がして」

——そして、大学院へ。そこに至った思い、教えてください。

社会人3年目くらいのときにふと思ったんですよね。「私、このままずっと事務やってても、何も専門性が身につかないな」って。

——強みを作りたいと思ったんですね。

勉強自体はもともと好きだったんです。卒論を書くのも楽しかったし、また学びたいなっていう気持ちもあって。それで、「勉強したい」「でも、せっかくなら仕事に関係あることがいいな」って探してたときに、「アーカイブズ学」という分野を知ったんです。

——アーカイブズ学…、最初に聞いたときピンときました?

最初は「文書保存の技術かな?」ぐらいのイメージでしたけど、調べるうちに、これって私達が仕事で日々扱う「文書」の扱い方、保存の仕方、制度設計にめちゃくちゃ関係してるってわかって。「あ、これは私の仕事に生きるな」と思いました。半分趣味だとしても、やるなら仕事に生かせる内容がいいと考えていましたね。

——仕事の内容に通じるとのことですが、お仕事はどのようなことを?

職業柄、文書に関する規程類に触れる機会が多く、職場ごとに仕事を進めていく上において決められたルールに従う必要があるんですよ。私はそういった文書管理に関する規程類の改正の対応をしたり、各部署からの文書管理に関する相談に対してその規程や前例を参考にしながらお答えする仕事をしています。

規程類の改正に基づいて各部署で文書を作成する手順、どのように意思決定するべきか、文書作成の段階でその文書は何年保存するのかを決める必要があります。文書を適切に保存するため、保存期間がすぎたら廃棄、または公文書館等のアーカイブズ施設への移管をするというライフサイクルをその規程を改めていく時点で決めていく必要があるんです。

——元々学ぶのがお好きだったっていうご自身の特性と自分の人生にも役に立ちそうだなっていう、合理的な部分がぴったりあったのがアーカイブズ学だったんですね。

●昭和女子大学大学院を選んだ理由

——では、なぜ昭和女子だったんですか?

ちょうどその頃、昭和女子大の大学院に「アーカイブズ学」の社会人コースが新設されたタイミングだったんです。しかも平日夜間や週末も開講・1年で修了可能という柔軟な設計。これはありがたかったですね。

——運命的ですね!

そうなんです!しかも最初の1年は科目等履修生として授業だけ受けて、翌年から正式に入学というステップも踏めたので、いきなり「本気の大学院生活」って感じじゃなく、段階を踏めたのも自分には合っていました。

●大学院での学び:文書の“ライフサイクル”が人生観を変えた

——実際、大学院でどんなことを学びましたか?

たくさんありますが、特に印象に残っているのが「文書のライフサイクル」という考え方ですね。文書ってただ作って保存するだけじゃなくて、誰が作って、どう使って、いつまで保存して、どれをどう廃棄するか、何をアーカイブズ組織に移管して未来に記録を残すか。その全体の設計が詳細に求められるんだって。

——奥が深いですね、学問としてそこまで考えられているのかっていう感覚ですよね。

ほんとに(笑)紙媒体の文書の場合の修繕についても学ぶんですよ。

それまで自分も「とりあえず作って、適当に棚にしまっとく」みたいな感覚で文書を扱っていたようなところもあったんですけど、「ちゃんと考えて保存して、記録して、次の人に引き継ぐ」って、これ実はすごい大事なことだと気づかされました。

——大学院での学びは楽しかったですか?

はい、楽しかったです。やっぱり、学部の時と違って大学院には自主的に学びたいという気持ちを土台に学びにきているので、ゼミでもいろんな意見が交わされているのを目の当たりにして、とても刺激が多かったです。

私は大学院に行ったことで、念願だった文書管理の部署に異動もできましたし。

——早速大学院で学んだことがキャリアに生かされているんですね!

●公務員こそ学び直してもいい。こっそりでもいいから

——ちなみに、大学院に通うことは職場には話してたんですか?

直属の上司には言いました。理解のある上司で残業の少ない部署に異動させていただくことができました。でも、上司以外にはほとんど言ってなかったですね。正直、ちょっと“言いづらさ”があって。

——公務員って副業禁止とかの制約があるからなのか、なんか「外の学び」に距離置く空気ありますよね…。

そうなんです。でも、本当はもっとオープンにしてもいいと思う。だって、学びの中に仕事に生かせることってたくさんあるし、まさに私が学んだ文書に関する知識って、どこの部署にいても必要ですから。

——学ぶこと自体はダメということはないんですよね。

はい。副業が禁止なだけです。ただなんとなく公務員なんだから目の前の仕事を最優先すべし、という雰囲気はあるかもしれませんね。

●学びながら働く、そして昇任試験も。すべては“覚悟”から始まった

——大学院と仕事の両立、大変じゃなかったですか?

はい、かなり(笑)しかも大学院と並行して、昇進のための昇任試験の勉強もしてました。修士論文の執筆と重なった時期なんか、もう本当に「三足のわらじ」状態で。

——すごすぎる…!

それでもやれたのは、自分で「やる」と決めたからだと思います。あと、上司の理解もあって残業の少ない部署にしてもらえたのも大きかったですね。

——やりきれた経験は自信になりますよね。ちなみに奨学金は?

私は公務員なので使えませんでした。だから自費です。とはいえ、もともとボーナスは全額貯金していたので、そこから出しました。自分が「いつかやりたいことのために」と思って貯めてたお金なので、惜しくはなかったです。

●「やりたいから、やる」それが大人の学び直しでいい

——最後に、これから社会人大学院を目指す人に一言お願いします。

うーん……まずは、「覚悟を決める」ことが大事だと思います。でもその覚悟って、“完璧な志”じゃなくていい。「なんとなく学びたい」「ちょっと面白そう」でも全然いい。始めてみてから広がる世界って、本当にあるので。

——いい言葉すぎて拍手したい(笑)

あと、「時間がない」「お金がない」って悩む人もいるけど、意外となんとかなります。通勤時間、移動時間、家に帰ってからの数十分。その積み重ねが意外と大きいです。

——まずは一歩踏み出してみる勇気と覚悟。その先にある景色をぜひこのインタビューを読んでくださっている皆さんにも見てもらいたいですね!ありがとうございました!

編集後記

“専門性のなさ”に悩んだ20代。「趣味半分」で踏み出した大学院の学びは、気づけば自分の仕事人生を確かに前に進めていた——

山田さんのエピソードは、「学び直しって、もっと自由でいいんだ」と背中を押してくれるものでした。

どこで働いていようと、どんな立場だろうと、「やりたい」を貫くことが、結果として人生を動かす。そのリアルを、山田さんのインタビューから感じました。